1 事故発生

60代の男性が、交差点で青信号に従って横断歩道を歩行中、右折してきた加害者運転の自動車にひかれ、頚部挫傷の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

被害者の奥様から、「保険会社から、後遺障害の認定結果の通知とともに、損害賠償の提示があった。」、「一番問題だと思うのは、事故後、情緒が不安定で、いろいろな問題行動が出てしまっているのに、そのことについて後遺障害の認定がなかった。」とのことでご相談がありました。

後遺障害の認定結果の通知(認定票)を確認すると、左視力低下について9級2号、骨折後の右膝痛の神経症状について12級13号で併合8級の認定で、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害(高次脳機能障害)については非該当とされていました。

高次脳機能障害を非該当とする理由は、脳実質の損傷を示唆する重篤な意識障害は認められないこと、頭部画像において重度の高次脳機能障害が生じたことを裏付ける明らかな異常所見の残存は認められないこと、とされていました。

そして、保険会社からの提示額は、後遺障害併合8級を前提に1310万円の提示となっていました。

奥様から聞いたところでは、被害者の行動、性格・情緒は、全く別人ともいえるほどに事故前とは明らかに違うものでした。

そこで、認定結果に対する異議申立てを視野に入れて、カルテを取り付けて精査することから始めることで依頼を受けました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士がカルテを取り付け精査したところ、事故直後から明確な意識障害が継続したことを示す記載がありました。

また、身の回り動作能力の低下、認知・情緒・行動障害についても、具体的なエピソードの記載がありました。

その上で、異議申立てにより認定結果を覆すためには画像所見が必須となるため、当事務所の弁護士は、外部の専門医に画像鑑定を依頼しました。

その結果、外傷性脳損傷の影響としての慢性期脳室拡大つまり脳萎縮所見が明確に存在するとの鑑定を得ることができました。

そこで、当事務所の弁護士は、本件事故により高次脳機能障害が残存したことの証明は可能であるとの判断のもと、カルテ、意識障害や高次脳機能障害の症状に関するカルテの記載の重要部分をまとめた報告書、画像鑑定書を新資料として揃えて、異議申立てを行いました。

4 当事務所が関与した結果

異議申立ての結果、本件事故によってびまん性軸索損傷を生じ高次脳機能障害が残存していると認定され、高次脳機能障害について3級3号、他の障害とあわせて併合2級を獲得しました。

この時点で、自賠責保険金2590万円が支払われました。

なお、認定審査中、被害者は病気によりお亡くなりになりました。

当事務所の弁護士は、併合2級の認定結果をもとに、裁判基準での賠償金額を算出して請求し、保険会社との示談交渉を行いました。

被害者は事故当時すでに退職して年金生活を送り、就労の予定もなかったことから、逸失利益は請求しませんでした。

また、自宅で一定期間、被害者の妻が献身的な介護(随時の看視を含む)を行っていたことから、その期間中について、日額6000円で算定した近親者介護費を請求しました。

そして、示談交渉の結果、概ね請求した内容の通りで保険会社が応じてきたことで、裁判基準での賠償金額585万円での解決となりました。

受領済みの自賠責保険金2590万円と合わせると、当初の保険会社の提示から1865万円の増額(合計3175万円の獲得)となりました。

| 主な損害項目 | 保険会社の提示 | 当事務所介入による獲得額 |

|---|---|---|

| 近親者介護費 | ー | 389万円 |

| 傷害慰謝料 | 138万円 | 193万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 585万円 | 2370万円 |

| 近親者慰謝料 | ー | 220万円 |

| 逸失利益 | 587万円 | ー |

【獲得額に関するご注意】

解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。

他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。

しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。

そこで、当法律事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

高次脳機能障害で自賠責の後遺障害認定を受けるためには、①画像検査によって脳損傷(脳挫傷、脳室拡大・脳萎縮)が確認できること、②受傷直後の意識障害が一定期間継続していること、③認知・情緒・行動障害や人格変化などの高次脳機能の障害が生じていることが重要な要件となります。

加害者側の保険会社が申請を行う事前認定では、保険会社は認定審査において必要な最小限の資料を出すのみで、カルテが提出されることはまずありません。

そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者側が申請を行う被害者請求によって、必要十分な資料を積極的に提出して立証していく必要があります。

本件では、事前認定で提出されていた「頭部外傷後の意識障害についての所見」では、受傷4日後の時点でGCS14であったことと、「退院時(転院時)、意識清明にならなかった」としか記載がありませんでした。

ところが、カルテを精査したところ、事故直後から数日間の間で「意識障害ありGCS3/4/6 むらあり」、「JCS2-3」「JCS3」との記載とともに、意識障害を示す具体的なエピソードの記載がありました。

そこで、当事務所の弁護士は、本件事故当初から意識障害や高次脳機能障害の症状が生じ継続していたことの記載を抜粋して報告書にまとめ、カルテとともに提出することで、立証に努めました。

また、異議申立てにより認定結果を覆すためには画像所見が必須であるため、この点は外部の専門医に画像鑑定を依頼することで立証に努めました。

その結果、本件事故によって生じた被害者の後遺障害の症状を適切に反映した等級の認定を受けることができました。

さらに、本件では、依頼者の妻が自宅において献身的な介護(随時の看視を含む)をしており、このことについての補償がなかったことも、一つの大きな問題でした。

この点について、併合2級が認定され、自宅における介護・看視状況を具体的に主張して請求することで、近親者介護費については請求の満額が認められることになりました。

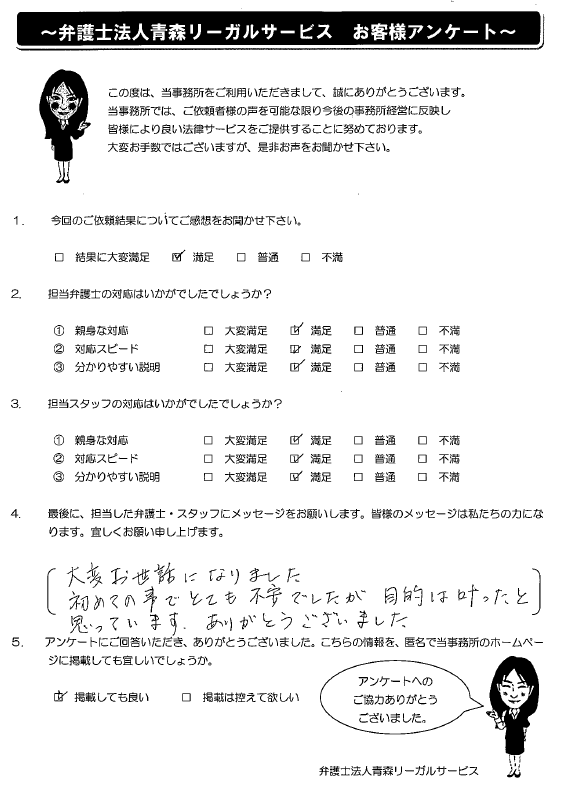

6 お客様の声

大変お世話になりました。

初めての事でとても不安でしたが目的は叶ったと思っています。

ありがとうございました。

※クリックすると拡大されます。